Für Fritz S.

– aus gegebenem 72. Anlass

„God said to Abraham, ‚Kill me a son‘

Abe says, ‚Man you must be puttin’ me on‘

God says ‚No‘, Abe says ‚What?‘”

So beginnt Bob Dylans Highway 61 Revisited aus dem Jahr 1965. Wir hatten das damals als anti-militaristischen Song gehört: Der Staat fordert Söhne für den Kriegseinsatz (in Vietnam). Natürlich steht es uns frei, uns der Forderung zu verweigern. Das hätte freilich unerfreuliche Folgen:

„God say, ‚You can do what you want, Abe but

The next time you see me comin‘ you better run‘

‚Well‘, Abe says ‚Where do you want this killin’ done?‘”

Moralische Aufklärung

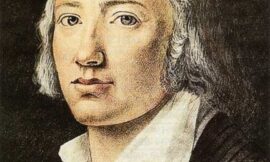

Rembrandts Erleuchtung

Das „englische“ Gewissen

Der Engel stoppt den Wahnsinn, der Abraham erfasst zu haben scheint. Er fällt ihm in den Arm und verhindert das Schlimmste.[4] Liegt das Unheil nicht schon in der Bereitschaft, das eigene Kind zum Beweis seiner reinen Gesinnung abzuschlachten? Abraham will seine Gottesfürchtigkeit beweisen und schreckt dabei vor nichts zurück. Er geht über Leichen, auch über die des eigenen Sohns. Es ist der Wahnsinn eines von seiner Sache völlig Überzeugten.

Ein frühes Milgram-Experiment…

Und wir? Was lernen wir aus Abrahams Geschichte? Jedenfalls dürfen wir nicht seinem Wahnsinn verfallen. Wir lernen mit ihm, dass das offensichtliche Falsche nicht zu tun und auf das Gewissen zu hören ist. Der moralische Sinn darf dem Beweis der Rechtgläubigkeit nicht geopfert werden. Wer zu etwas aufgefordert wird, das dem Sinn für Moral und menschlichem Mitgefühl widerstreitet, der muss sich verweigern. Sollte es also eine „Versuchung“ sein, dann eher die, sich ihr zu entziehen und die geforderte Tat zu verweigern – siehe den Exkurs zum Wesen des Gehorsams. Wir kennen solche Experimente zur „Gehorsamsbereitschaft“. Das Milgram-Experiment ist so eines, das zeigt, wie die Bemühung, alles richtig zu machen, sich bestens zum Foltern eignet. In einer fingierten Lehrsituation werden von den „Versuchsleitern“ die Schüler mit vorgetäuschten Elektroschocks gequält, um sie aufs Lernen zu „konzentrieren“. Viele bemühte „Versuchsleiter“ schrecken auch vor der „tödlichen“ Strafe nicht zurück. Es gilt, um der großen Aufgabe willen, seine (moralischen) Bedenken zurückzustellen. Abrahams „Versuchung“ lebt von der Ungeheuerlichkeit des Geforderten. Alles lehnt sich in uns dagegen auf. Und doch wird das Geforderte getan. Nicht dass man nicht sähe, wie ungeheuerlich das ist, was man zu tut beabsichtigt. Im Gegenteil. Die Ungeheuerlichkeit, die einem abverlangt wird und der man sich gewachsen zeigen will, gilt als Beweis der Rechtgläubigkeit und der moralischen Entschlossenheit.… und seine Orwellsche Wirklichkeit

Milgram „Experimente“ wurden zum Teil methodisch und ethisch kritisiert. Aber wir wissen, dass sie der Realität im militärischen Umfeld oder in echten oder vermeintlichen Notlagen durchaus entsprechen. Auch die letzten drei Jahre haben gezeigt, dass die Abes doch zu vielem bereit sind. Nur wenige werden es vor 2020 für möglich gehalten haben, was dann in vielen Demokratien eintrat, die sich den Menschenrechten verpflichtet glauben: Grundrechte, die die unantastbare Würde des Menschen beschreiben, wurden angetastet, eingeschränkt oder gänzlich ausgesetzt. Kinder und Alte wurden eingesperrt, das öffentliche Leben heruntergefahren. Sich zu treffen war verboten. Kinder sollten von ihren Eltern separiert werden. Familien wurden auseinandergerissen. Mütter brachten ihre Kinder in Isolierstationen zur Welt und Alte mussten einsam sterben. Verstöße wurden konsequent verfolgt. Unsere Tagesmutter wurde von einer Nachbarin beim lokalen Träger denunziert, weil sie bei der Entgegennahme unserer Tochter keine Maske trug – in der Wohnung musste sie dann freilich eh’ nicht getragen werden. Aber die Rechtgläubigen wollten, dass hart durchgegriffen wird. Überhaupt wurden berufliche Existenzen zerstört, Berufsverbote verhängt und gesundheitliche „Nebenfolgen“ ignoriert. Wer kritische Fragen stellte, wurde beschimpft und ausgegrenzt. Der Appell an den moralischen Sinn zu menschlichem Mitgefühl und einfühlender Rücksicht galt als unsolidarisch und Zeichen einer schwächelnden oder gar falschen, natürlich rechtsradikalen Gesinnung. Natürlich kann man das alles – so schlimm es war – nicht mit der Abschlachtung eines Sohns oder einer Tochter gleichsetzen. Um Himmels Willen. Das wäre wiederum eine moralisierende Dramatisierung, die blindwütig aufs Ganze geht und sich deshalb heillos verirrt. Gnadenlosigkeit kommt uns nicht zu, auch dann nicht, wenn wir glauben im Recht zu sein. Unbedingt und rücksichtslos den Anfängen zu wehren ist der Anfang vom Ende, das man abwenden wollte. Und überdies mag man das Vorgehen bei der Pandemie-Bekämpfung anders als das Opfer Abrahams, das gerade von seiner Ungeheuerlichkeit lebt, gar nicht so ungeheuerlich finden, wie das vielen noch vor Jahren erschienen wäre. Jeder Vergleich hinkt. Aber der Vergleich vermag uns doch die Gefahr vor Augen zu führen, den moralischen Sinn, dem wir die Empfindung des Unrechttuns verdanken, einer gewissenlosen Moral zu opfern. Und wenn wir etwas aus großer Kunst wie der Rembrandts lernen wollen, dann müssen wir uns in ihr wiederfinden. Rembrandt lässt uns in Abraham erkennen. Er zeigt uns die Notwendigkeit, die Wahrnehmung „englischer“ Kräfte auszubilden und zu verfeinern, die uns davor schützen, unsere Überzeugungen zum „alternativlosen“ Maß aller Dinge zu machen. „Whatever it takes“ ist moralisch verdächtig.Viele Abes bleiben ohne rettenden Engel

Tatsächlich gab und gibt es nicht wenige Abes, die ihre moralische Überlegenheit durch moralische Rücksichtslosigkeit beweisen wollen. Sie sind zum Äußersten bereit und „rote Linien“ gibt es für sie nicht mehr. Seine „Moral“ beweist Abe gerade dadurch, dass er seine moralischen Bedenken überwindet. Moral wird zur Hingebung an die große Sache: Gott oder säkular das Gemein- oder Volkswohl. Abe will zeigen, wie weit er für die gute Sache zu gehen bereit ist. Entschlossenheit aber macht eine Handlung wo wenig gut wie Treu und Glauben. Und eine Untat bleibt eine Untat, auch wenn ich mit ihr meine Liebe zu Gott oder Vaterland oder neuerdings meine Solidarität mit vulnerablen Gruppen beweisen will. Aufgaben, die „unaufhörliche Hingabe und einen beständigen Geist der Selbstaufopferung“ verlangen, verdienen eine genaue Gewissensprüfung. Es gibt, wie Hannah Arendt zeigte, eine „ungeheuerliche Verbindung von Mord und Moral“ und nicht selten endet der Versuch, seine Anständigkeit beweisen, in einem Verbrechen.

Exkurs: Zum Wesen des Gehorsams

In der biblischen Geschichte, die Paulus ein Sinnbild nennt (παραβολή), scheint es vor allem um den geforderten Gehorsam zu gehen und nicht um die Richtigkeit des Geforderten. Zum Gehorsam gehört der Zweifel. Gehorsamkeit zeigt sich nämlich dort, wo wir nicht sicher sind, ob die geforderte Handlung wirklich richtig ist; wer dem Geforderten sowieso zustimmt ist nicht gehorsam. Dem Zweifel nicht zu folgen, ist freilich keineswegs unvernünftig. Wir lernen durch Meister, indem wir ergeben ihren Anweisungen folgen ohne recht zu wissen warum. Und wir können tatsächlich auch dort zum Gehorsam verpflichtet sein, wo wir eine Handlung für falsch halten, nämlich dort, wo es „bloß“ um die Wahl des richtigen Mittels geht. Eine Handlung ist gut (oder schlecht) für eine bestimmte Absicht. Was für eine bestimmte Absicht gut und förderlich ist, das kann für eine andere schädlich und widersinnig sein. Eine Aufforderung, die sich auf die richtige Wahl des Mittels bezieht, ist „hypothetisch“ richtig – nämlich mit Blick auf eine „vorausgesetzte“ Absicht. Aber sie kann nur dann verpflichtend sein, wenn die „vorausgesetzte“ Absicht moralisch erlaubt ist. Zyklon B mag eine „gute“ Wahl für die schnelle, kostengünstige Tötung von Menschen sein: ihre Ermordung bleibt aber ein Verbrechen, von dem sich niemand über die Befehlskette und den geleisteten Fahneneid freisprechen kann. Niemand kann zum Gehorsam auf etwas verpflichtet werden, das „an sich“ („moralisch“) böse ist. Wer bei geteilten, für „gut“ befundenen Absichten der Autorität eines Vorgesetzten folgt, obwohl ihn durchaus Zweifel an der Effektivität der angeordneten Mittel beschleichen, der ist „gehorsam“. Wer eine Handlung aber als moralisch falsch „wahrnimmt“, der muss sich ihr widersetzen. Auch der militärische Gehorsam lebt davon, dass er jederzeit aus moralischen Gründen verweigert werden kann und sogar muss! Abraham verirrte sich in seinem Bemühen um Gottgefälligkeit und Rechtgläubigkeit. Sein moralischer Sinn hätte ihm zeigen müssen, dass er Gott etwas „Unerhörtes“ zuschreibt, das Gott nicht zugeschrieben werden kann. Wenn Paulus im Brief an die Hebräer – direkt vor seiner Auslegung des Isaak-Opfers – den Glauben als „Feststehen in dem, was man erhofft, Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht.“ bestimmt,[5] dann kommt das Kants, Rembrandts und meiner Interpretation sehr nahe: Jemanden zu glauben, weil wir ihn lieben und mit ihm etwas erhoffen, das man nicht sieht, ist aller Ehren wert. Aber etwas zu glauben, von dem man weiß, dass es falsch ist, das ist idiotisch und äußerst gefährlich. Glaubt keinen Modellen! Sowieso nicht. Und vor allem nicht, wenn sie schlichten Wahrheiten widerstreiten.[1] So auch z.B. bei Paulus in Hebr 11, 17ff.: „Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte, von dem gesagt worden war: ‚Nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden.‘ Er dachte: Gott kann auch von den Toten erwecken; als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder.“

[2] I. Kant, Der Streit der Fakultäten (1798), Erster Abschnitt, Friedensabschluß…, A103.

[3] Ebenda.

[4] Ist es nicht schon passiert? Paulus jedenfalls sieht das Opfer – im Gleichnis – als vollbracht und im Fortleben des Isaak ein Sinnbild der Auferstehung.

[5] Hebr. 11, 1: Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.

Danke für den Hinweis. Finde ich sehr plausibel.