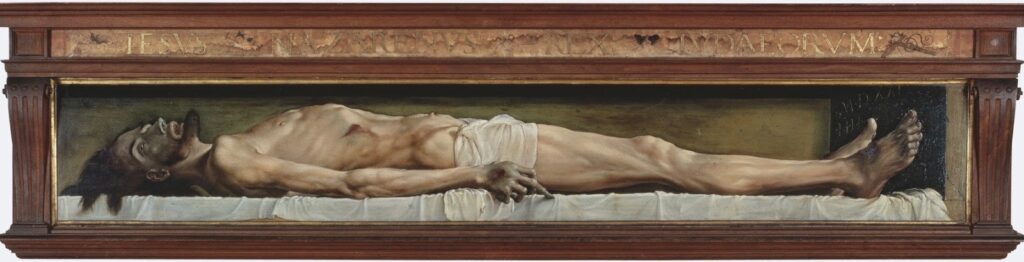

Hans Holbein der Jüngere wurde 1497/8 in Augsburg geboren. Ausgebildet In der Werkstatt seines Vaters, Hans Holbein der Ältere, ausgebildet, war er seit 1515 in Basel tätig. Der Leichnam Christi im Grabe[1] gehört zum frühen Schaffen Holbeins. Wenn es als sein „genialstes Werk“ bezeichnet wird,[2] dann ist es doch eines, das nicht gerade Holbeins „reife“ Kunst charakterisiert.

Der Humanist …

Wir kennen ihn vor allem als den Hofmaler Heinrichs VIII, der mit ruhiger, humanistischer Sachlichkeit die „Großen“ rund um den englischen Hof porträtiert. Die Proträtierten zeigen sich dabei in ihrer Welt, einer Welt, die ihnen zukommt, die sie prägen und von der sie geprägt werden. So treffen wir z.B. in seinem Meisterwerk Der Kaufmann Georg Gisze (1532) den Kaufmann in seinem Kontor und dort inmitten der Dinge und Umstände, die sein Wesen ausdrücken und spiegeln. Jeder dargestellte Gegenstand ist aufs Innigste mit ihm verbunden. Es sind keine zufällig vorgefundenen, ihm wesensfremde Dinge, die ihn umgeben. Sie gehören vielmehr unmittelbar zu seinem Sein und Wesen. Die Allegorie ist kein willkürlicher Akt, sie könnte sonst gar nicht zu uns sprechen. Sie ergibt sich aus den Umständen des Daseins selbst. Das Leben des Kaufmann Gisze ist Teil eines Kosmos, in dem die Dinge aufs Humane verweisen, dem der weltoffene Kaufmann sich zugehörig und verpflichtet weiß. Die Dinge bedeuten etwas und sie spannen gerade damit den Handlungsraum auf, in dem die Person ihr Leben in Würde zu führen vermag.

… und der nackte Tod

Der Leichnam Christi dagegen schockt durch seine „Weltlosigkeit“. Wir blicken in die Enge einer Totengruft, in der sich uns die Wahrheit der Vergänglichkeit des Menschen offenbart. Hier ist keiner friedlich entschlafen. Alles zeugt von der Niederlage des kämpfenden Lebens. Wir „pflegen“ die Toten zu pflegen und den Leichnam als den „sterblichen Überresten“ die letzte Ehre zu geben.[3] Wir schließen den Toten die Augen, waschen, salben und kämmen sie, kleiden sie so, daß ein würdevoller Abschied möglich ist. Der Formlosigkeit des Todes gegenüber versuchen die Form zu wahren, die der Würde der Person entspricht.

Dieser Leichnam wurde nicht „hergerichtet“, um ihm würdig zu gedenken: unbekleidet und mit offenen, schielenden Augen und aufgerissenem Mund liegt er in ganzer Länge vor uns. Nackt und unbegleitet durch Trauernde sehen wir den Menschen auf seine Körperlichkeit reduziert. Insbesondere um die Wunden an der bildmittig „herausgestellten“, aufgeschwollenen und schmerzverrengten Hand und den durchnagelten Füßen scheint bereits Verwesung einzusetzen.

Das ist so ganz anders als die traditionelle Darstellung von Christi Tod. Hier gibt es keine „Beweinung“ des Toten, keine „Pieta“ als die traditionellen Bildmotive des Todes Christi. Wir sehen nicht, wie dem Tod durch die Lebenden begegnet wird, wir begegnen ihm selbst. Der Tod zeigt sich selbst so wie er ist – unverhüllt und ohne Anleitung mit ihm umzugehen: der Mensch fällt aus seiner Welt, wird welt- und selbstlos.

Der Tod beherrscht hier alles. Er wird in seiner ganzen Unheimlichkeit gezeigt. Er ist das uns auf immer Fremde, der ernüchternde Schrecken. Der Tod ist das Negativ zum In-der-Welt-Sein der Person. Er ist das Inhumane schlechthin. Dieser Tote hat keinen Nimbus. Wollte man den gläubigen Christen zeigen, dass sie sich falsche Hoffnungen machen, dann müsste man es so zeigen. Der Augenschein verbietet den Gedanken an Auferstehung und ewiges Leben.

Dostojewskis Erbe

Dem entspricht das Verständnis von Holbeins Werk, das sich auf Dostojewski beruft. Man kann über den Leichnam Christi im Grabe beinahe nicht mehr sprechen, ohne auf die Rolle zu sprechen zu kommen, die Dostojewskis dem Bild in seinem Roman der Idiot von 1868/9 zugedacht hat. Sie hat das Verständnis des Bildes seither maßgeblich bestimmt. Der „Idiot“ Mýschkin trifft bei einem Besuch im Haus des Kaufmann Rogoshin auf eine Kopie des Bilds von Hans Holbein. Es hängt zwischen vielen wertlosen Kopien. Nur dieses eine, so Rogoshin, sei wertvoll. Es sei ihm schon viel Geld dafür geboten worden, aber „ich hab’s für mich behalten“. Mýschkin kann das verstehen. Er hat das Original in der Schweiz gesehen (also wohl Basel) und seitdem kann er „dieses Bild nicht mehr vergessen“.[4]

So muss es auch Dostojewski selbst ergangen sein. Er hat das Bild am 12. August 1867 im Baseler Kunstmuseum gesehen. In ihren Erinnerungen berichtet seine Frau über diese Begegnung: „Auf der Reise nach Genf machten wir für einen Tag in Basel halt, um im dortigen Museum ein Gemälde anzusehen, von dem mein Mann schon gehört hatte. Dieses Bild von Hans Holbein stellt Christus dar, der unmenschliche Qualen ertragen hat, bereits vom Kreuz heruntergenommen ist und der Verwesung anheimfällt. Sein aufgedunsenes Gesicht ist mit blutigen Wunden bedeckt, und sein Aussehen schrecklich. Das Bild von Hans Holbein machte auf ihn einen erschütternden Eindruck, und er blieb davor wie erstarrt stehen. Meine Kräfte reichten nicht aus, um das Bild länger anzusehen …“ Sie flieht in andere Säle des Museums und lässt Dostojewski vor dem Bild zurück. „Als ich nach 15 bis 20 Minuten zurückkam, fand ich Fjodor Michailowitsch noch immer wie versteinert vor dem Bild auf demselben Platz stehen.“ Weil er Anzeichen eines epileptischen Anfalls zeigte führte sie ihn vorsorglich aus dem Saal. Schließlich „bestand er darauf, beim Verlassen des Museums noch einmal das Bild zu betrachten.“[5] In ihrem Tagebuch notiert sie: das „Bild war erstaunlich lebensecht, jedoch keineswegs ästhetisch, in mir erweckte es nur Widerwillen und Entsetzen. Fjodor aber war begeistert“ und „stieg auf einen Stuhl“, um „es von nahem betrachten zu können“.[6]

Dostojewski war so „begeistert“, dass es nun zu einem Gegenstand der Begegnung seiner „Helden“ Fürst Mýschkin und seinem Widersacher Rogoshin wird. Rogoshin reagiert auf Mýschkins Äußerung zunächst gar nicht, wendet sich schnell ab, stockt dann aber und fragt schließlich Mýschkin recht unvermittelt, ob er an Gott glaube. Mýschkin findet die plötzliche Frage sonderbar. „‚Dieses Bild liebe ich zu betrachten‘, sagte Rogoshin nach kurzem Schweigen, als hätte er seine Frage vergessen. ‚Dieses Bild!‘, rief der Fürst unter dem Eindruck eines plötzlichen Gedankens ganz erschrocken aus, ‚dieses Bild! Aber vor diesem Bilde kann ja manch einem jeder Glaube vergehen!’ ‚Der vergeht auch ohnedies‘, stimmte Rogoshin plötzlich unverhofft bei.“

Noch ein zweites Mal wird das Gemälde im Idiot aufgerufen, diesmal von Hippolyt Terentjew, dem jungen, aber todkranken Revolutionär, dem intellektuellen Gegenspieler des Fürsten Mýschkin. Auch er hatte das Bild bei Rogoshin gesehen. Und auch ihm blieb es in Erinnerung und „machte einen seltsam beunruhigenden Eindruck“ auf ihn. Es ist auch für ihn die verstörende Wirkung, die es auf den Glauben ausüben muss, die ihm bemerkenswert erscheint.

Der schöne Leib

Das erklärt sich für ihn aus dem Kontrast zur traditionellen Darstellung, die Christus „immer noch mit außergewöhnlichen schönem Antlitz“ zeigte, weil „die Schönheit … IHM auch noch in den Augenblicken schrecklichster Qualen“ zukommen sollte. „Auf jenem Bilde bei Rogoshin aber war von Schönheit keine Spur vorhanden; das was längelang nur der Leichnam eines Menschen, der schon vor der Kreuzigung endlose Qualen erduldet hatte…“ Statt schön zu sein, zeige das Bild „schonungslos“ Leid und Schmerz in künstlerischer Meisterschaft und „alles nichts weiter als naturgetreu, und wahrhaftig, gerade so muß der Leichnam eines Menschen, wer immer er auch sei, nach solchen Qualen aussehen“.

Ganz Mensch, ganz tot

Hippolyt verweist nun auf die Idee der christlichen Kirche, dass Christus ganz Mensch gewesen sei und „das Dogma aufgestellt hat, Christus habe nicht etwa nur bildlich [HL] gelitten, sondern wirklich und leibhaftig, und sein Körper sei am Kreuze vollständig und bis ins Letzte dem Naturgesetz unterworfen gewesen.“ Dieser Gedanke sei nun in diesem Gemälde perfekt abgebildet und deshalb stelle sich zugleich die „eigenartige und interessante Frage“, wie man „angesichts einer solchen Leiche“[7] „noch glauben“ könne, „daß dieser Märtyrer auferstehen werde? Unwillkürlich kommt einem hier der Gedanke: wenn der Tod so furchtbar und die Naturgesetze so stark sind, wie kann man sie dann überwinden.“ Wenn seine Jünger ihn tatsächlich so gesehen haben, musste das „mit einem Schlage alle ihre Hoffnungen und fast alles, was sie geglaubt hatten“, vernichten. Holbeins Darstellung des Leichnams gilt dann als ein Angriff auf den Glauben oder jedenfalls als etwas, das den Glauben erschüttern und „versuchen“ muss. Wer die Welt so sieht wie sie wirklich ist und wie sie der Künstler meisterhaft zur Anschauung bringt, der kann nur vom Glauben abfallen.

Realismus

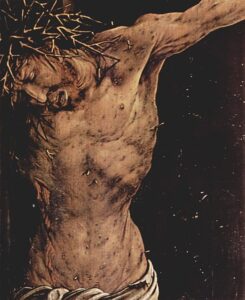

Dostojewski und mit ihm Hippolyt (und wohl auch Mýschkin) sehen das so, weil sie im Bild etwas sehen, was darin gar nicht gezeigt wird. Sie sehen die „Wunden, Mißhandlung, Hiebe von den Soldaten der Wache, Hiebe vom Volk, als er das Kreuz schleppte und unter der Last zusammenbrach, und schließlich die Qual des Sterbens am Kreuz“. Sie sehen den geschundenen Jesus der Evangelien, auf den stundenlang eingepeitscht wurde. Blutüberströmt dürfte ihm die Haut in Fetzen vom Leib gehangen sein. So zeigen es Bilder der Marter wie wir sie z.B. von Zeitgenossen Holbeins kennen. Auf Matthias Grünewalds (1480 – 1530) Baseler Kreuzigung von 1505/6 oder der Kreuzigung seines Isenheimer Altars von 1516 sehen wir Jesus mit Wunden übersät. An Holbeins Leichnam sehen wir das nicht. Sein „Realismus“ konzentriert sich darauf, einen Toten zu zeigen, den wir an seinen Wundmalen als den Gekreuzigten erkennen.[8] „Realistisch“ – so sagt man – ist die Darstellung des toten Körpers, der bereits im Zustand der Verwesung zu sein scheint. An dem leicht nach außen gekippten Gesicht mit dem offenen Auge, dem nach oben verdrehten Augapfel und dem offenen Mund scheint die Grausamkeit des Todeskampfes sichtbar gemacht.

Das kann freilich auch anders gesehen werden. Der Körper scheint unter einer leichten Anspannung zu stehen, die sich langsam in den klar sich abzeichnenden Muskeln aufzubauen scheint. Es hat fast den Anschein als würde in die Hand ganz langsam und fast unmerklich wieder Lebenskraft einfahren. Betrachten wir den Körper so als würde er aus einer tiefen Ohnmacht ganz langsam erwachen, dann meinen wir plötzlich ein sich langsam öffnendes Auge sehen zu können, das, noch blind, sich „vorsichtig“ belebt. Und der Mund öffnet sich – ohne schon zu atmen – im zaghaften Bestreben neuen Atem aufzunehmen. An dem Toten zeigt sich uns dann eine Lebenskraft.

Glaubensbekenntnis

Wir können den Toten also anders sehen als uns Dostojewskis Idiot es uns nahelegen will. Holbeins Leichnam ist weit weniger eine Versuchung des Glaubens als Dostojewski daran wahrzunehmen glaubt. Dass Jesus Christus „unter Pontius Pilatus gelitten“ hat, „gekreuzigt“ wurde, „gestorben“ ist, „begraben“ wurde und „in das Reich des Todes hinabgestiegen“ ist, das macht den christlichen Glauben aus und das bekennen die Gläubigen ausdrücklich. Christen glauben nicht, dass Jesus nur scheinbar oder nicht „eigentlich“ tot gewesen sei. Freilich glauben sie auch, dass er „am dritten Tage von den Toten auferstanden“ ist. Wer als gläubiger Christ Holbeins Leichnam betrachtet, der kann darin die „Größe“ seines Glaubens bestätigt sehen. Dostojewski nimmt dagegen die Position derer ein, denen der Gedanke der Auferstehung fremd ist oder ausdrücklich an ihr zweifeln. Er denkt z.B. an die Jünger Jesu und seine Vertrauten, die ihn trauernd begraben und noch nichts von seiner Auferstehung wissen. Wenn wir heute in diese Totengruft Holbeins schauen, dann sehen wir als gläubige Christen den toten Menschen der als Jesus Christus auferstanden ist oder wir sehen als „Ungläubige“ einen Toten, an dessen Auferstehung wir nicht glauben können. Aber so wenig das leere Grab die Auferstehung beweist, so wenig kann die Unheimlichkeit des Todes die Auferstehung widerlegen. Die Auferstehung resultiert im leeren Grab und setzt den Tod in all seinem unheimlichen Schrecken geradezu voraus.

Betrachtungsperspektive

Es kommt auf den Standpunkt des Betrachters und seine Perspektive an, aus der der Tod sich ihm zeigt. Darauf scheint das Bild ausdrücklich Bezug zu nehmen. Wenn wir als Betrachter in die enge Todesgruft gucken, dann tun wir dies aus einer vom Künstler hergestellten Perspektive. Wir werden von ihm gleichsam aufgestellt und er gibt uns gleichsam von links Einblick. Rechts wird das Bild auf der Fußseite durch die Steinplatte begrenzt, auf der auch eine Widmung zu erkennen ist (MDXXI HH, also 1521 H(ans) H(olbein)). Links finden wir solch eine Begrenzung nicht. Die Sicht ist also perspektivisch „verzerrt“, Das wird durch ein herausgebrochenes Stück und einem Riß auf der Steinplatte ausdrücklich betont, die wir an der äußersten Begrenzung sehen. Wir kennen solch perspektivische Verzerrung von dem vielleicht berühmtesten Bild Holbeins, Die Gesandten von 1533, auf dem im unteren Viertel ein merkwürdiges Etwas sichtbar ist, das sich schräg nach erstreckt.

Erst wenn man das Bild von links unten betrachtet – also etwa sich dem mannshoch aufgehängten Bild von der Seite nähert – erkennt man darin einen Totenschädel, der als memento mori „vordergründig“ das Bild bestimmt. Wie bei den Gesandten spielt auch beim Leichnam Christi im Grabe die Position des Betrachters eine bildbestimmende Wirkung. Der Betrachter wird selbst zum Teil der Bildaussage. Der Betrachter sieht, was er sehen kann. Er versteht das Bild indem er sich auf etwas versteht, wovon das Bild spricht. Die Jünger Jesus, die nach Dostojewskis Hippolyt angesichts des grauenhaften Tods „mit der schrecklichen Angst auseinandergehen“ mussten, hatten „einen gewaltigen Gedanken in sich…, der ihnen nie mehr entrissen werden konnte“.[9] Es kommt alles darauf an, wie sich der Betrachter darauf versteht und welche gestaltende Kraft er diesem Gedanken für seine Selbstbestimmung gibt.

[1] Es findet sich auch der Titel: „Der tote Christus im Grabe“.

[2] So z.B. der Kunsthistoriker Eberhard Ruhmer in seinem Beitrag zu Holbein in Kindlers Malerei Lexikon, VI, 187.

[3] Der Leib gilt der Tradition als beseelt und bleibt nach der Trennung von Leib und Seele im Tod als toter Körper zurück.

[4] Dostojewski, Sämtliche Werke, 1977/80, Der Idiot, 2. Teil IV, S. 335ff.

[5] Lebenserinnerungen der Gattin Dostojewskis, 1925, S. 171f.

[6] Anna Grigorjewna Dostojewskaia, Tagebücher – Die Reise in den Westen, 1985, S. 335.

[7] Und Hippolyt bekräftigt, dass der Leichnam „doch unbedingt genauso aussehen“ musste.

[8] Auch die Inschrift des Rahmens Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum stellt dies klar.

[9] A.a.O., 4. Teil VI, S. 625ff.